おすすめのICT授業ツールは?

たくさんのICTツールがあって、どれを選べばいいか分からない...。こんな悩みを持つ人も多いでしょう。そんな方に向けて、4つの目的別におすすめのICT授業ツールを紹介します。この記事を参考にして、自分に合ったツールを探しましょう。

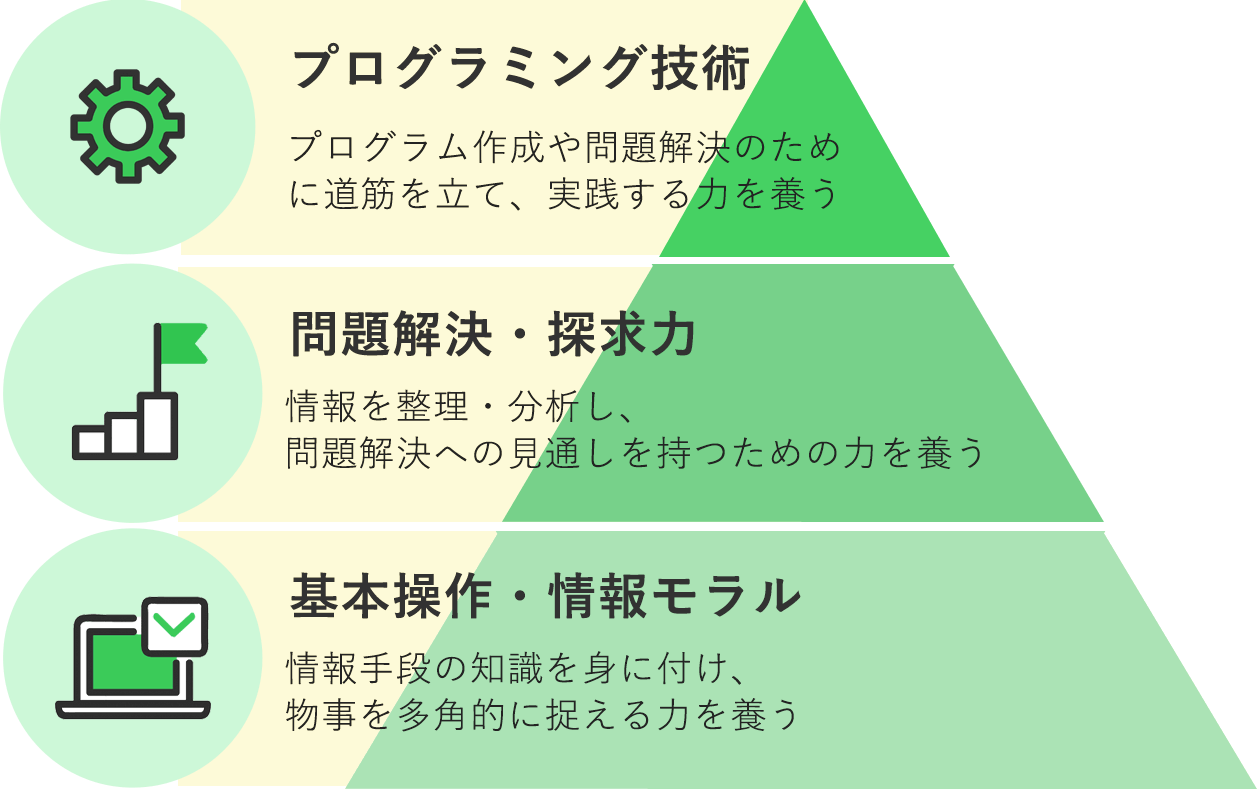

基本操作・情報モラル育成向き

エンサップ

エンサップはICT・情報モラル教育をサポートするツールです。動画を視聴して学習した後、検定を受けることで知識の定着を図ります。ユーザー登録をすれば無料で受講でき、検定料や登録料は一切発生しません。

スマホデビュー検定

スマホデビュー検定とは、スマートフォンの使用を開始する前に知っておくべき知識を身に着けるためのクイズ方式のツールです。全14問で、A~Eの5段階で判定されます。ソフトバンクのホームページから受験可能です。

P検

インターネット上での犯罪から身を守るために必要な「情報モラル」。被害者や加害者にならないために非常に重要です。P検のホームページでは、情報モラルの知識が身についているか確認するテストを無料で受けることができます。

事例で学ぶNetモラル

「事例で学ぶNetモラル」では、ドラマ仕立ての事例アニメーションや指導案、ワークシートなど、情報モラルの授業を支援する教材の提供を行っています。情報の授業が苦手な先生もスムーズな指導が可能になるでしょう。

ネット利用診断サービス

無料テストで、情報モラルの知識が身についているかどうか確認できます。テストは全14問で構成されており、合格点は80点となっています。診断結果を全国平均と比較できるため、とても便利です。

ネット社会の歩き方

ネット社会の歩き方では、情報モラルに関するアニメーションを見ることができます。全て無料で視聴でき、内容に合わせた学習指導案とワークシートもダウンロード可能です。

IPA 情報処理推進機構

ICTを活用する際に必要となる、情報セキュリティの脅威や対策の知識。IPA 情報処理推進機構では、これらが学べる映像を提供しています。YouTubeで公開されており、無料で視聴できます。

インターネットの安心安全ハンドブック

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)のホームページでは、サイバーセキュリティに関するハンドブックをダウンロードすることができます。安全にインターネットを使用するための基本的な知識が学べます。

国民のための情報セキュリティサイト

安心してインターネットを使うための「情報セキュリティ」の基本を、小学生向けに解説しています。危険性や注意すべきことなど、丁寧に説明されているので、こどもにも分かりやすいでしょう。

インターネットコンテンツ審査監視機構

インターネットコンテンツ審査監視機構のホームページでは、青少年向けネットリテラシー教育用教材が提供されています。イラストを使用するなど、ゲーム感覚で楽しく学べるように工夫されています。

h3>異世界で学ぶ はじめての情報セキュリティ

小学校高学年や中学生を対象とした「情報セキュリティ」学習教材です。インターネットコンテンツ審査監視機構のホームページで公開されています。キャラクターを操作したり、クイズで知識の定着を確認したりできるので、楽しみながら学べるでしょう。

まなびポケットは

情報活用能力育成向き

ラインズeライブラリアドバンス

ラインズeライブラリアドバンスは、こどもたちの主体的な学習を促す、学習支援サービスです。一人一人のレベルに合わせた問題が出題されるなど、個人に合わせた指導ができるので学力の向上が望めます。

FULMA

FULMAでは、オンラインで動画作成が学べます。完全個別指導で、一人一人のやりたいことやペースに合わせて指導してくれます。必要な機材を全て用意してくれる点も魅力の一つです。

Classi

Classiは、ICT教育推進によって多様化した学びを支援する、教育プラットフォームです。それぞれの学校が直面する問題点に合わせて、様々な機能が用意されています。活用することで、生徒・教師ともに多くのメリットが期待できます。

WONDERBOX

WONDERBOXは、思考力と創造性を育てる通信教材です。実際に手を動かして学習する「キット」と、デジタル教材の「アプリ」を組み合わせて学習します。教育のプロが作成しており、学力向上効果があることが証明されています。

ジャストスマイル8

ジャストスマイル8は、株式会社ジャストシステムが提供するオールインワン学習ソフトです。パソコンやタブレット端末のどちらでも使用可能。情報活用能力を育てる、新学習指導要領にも対応しています。

すらら

すららは、国・数・理・社・英の5教科を、個人のレベルに合わせて学習することができるICT教材です。講義を受けてドリルを解いた後、テストを実施。これにより、学習内容の定着を実現できます。

ロイロノート

ロイロノートは、主体的な学びを促す、クラウド型のタブレット型授業支援アプリです。情報の共有が簡単にできるようになることで、生徒がお互いに教え合い学び合う「協同学習」が可能に。主体性の向上が望めます。

タブレットドリル

タブレットドリルは、タブレット端末やパソコンで学習を行うドリル教材。小中合わせて約70,000問が収録されています。動画を活用した解説により、視覚的に分かりやすく学習できます。

プログラミング教育向き

まなびポケット

まなびポケットは、クラウド活用によって、こどもたちや教師をサポートするプラットフォームです。初期費用・月額費用がかからず、基本的に無料で使用できます。インターネットに接続すれば、どこでも利用可能です。

Scratch

Scratchは、マサチューセッツ工科大学のメディアラボが公開した「ビジュアルプログラミング言語」です。画面に表示されるブロックをつなぎ合わせるだけで、簡単にプログラミングができる点が魅力です。

授業効率化

サイバー先生

サイバー先生は、NTTテクノクロス株式会社が提供する、ICT授業支援ツールです。操作が簡単なので、タブレット端末やパソコンの操作が難しいと感じる教師も安心して使用できます。これにより、授業がスムーズに進められるようになるでしょう。

L-Gate

L-Gateは内田洋行が提供する、学校向け学習ポータルサイトです。こどもたちの学びや教員の運用・管理を支援する、様々な機能が無料で提供されています。インターネットに接続できれば場所を選ばず、どこでも利用できます。

みらいスクールステーション

みらいスクールステーションは、「授業」と「情報配信」に対応した教育ICTシステムです。教育ICT専用端末「メディアボックス」をプロジェクターや電子黒板とつないで使用します。これによって、授業運営、情報連絡の効率化をサポートします。

AIAIモンキー

AIAIモンキーは、双方向型協働学習支援ツールです。こどもたちの意見がAIで可視化されることで、お互いの考えを深く理解できるようになります。意見の発信が苦手なこどもたちも、積極的に話し合いに参加できるような工夫もされています。