インターネットが子どもに与える影響は?

インターネットには、現実世界では経験できない娯楽がたくさんあります。その反面、危険が潜んでいるのも事実。子どもたちがその危険性に気付かずに、トラブルに巻き込まれるケースが増えています。

今回は、インターネットに潜む危険性や子どもを守る対策をまとめてみました。

ネットに潜む危険

ネット上のいじめ

匿名性が強いネットでは、子どもがネットトラブルに遭うリスクが高いです。中傷されたり嫌なあだ名で呼ばれたりするなど、SNSを通していじめを受けた生徒が自殺する事例が発生しています。最近は、直接的ないじめより、SNSを使ったいじめが原因で不登校を余儀なくされる子どもが多いです。

ネット上のいじめの一例が以下の通りです。

- グループチャットで無視される

- グループ内で誹謗中傷を受ける

- 自分を仲間外れにする投稿をされる

- 自分の写真を無断で投稿される

故意でいじめるパターンもあれば、冗談のつもりが加害者になっていたパターンもあります。

知らない人とのやりとり

SNSの普及により、交友関係の幅が広がりました。身近に友人がいなくても「ネット上で会話ができる友人ならいる」と答える人も多いです。子どものうちにSNSで知らない人とのやりとりに熱中してしまうと、さまざまな犯罪行為に巻き込まれる可能性があります。

- 未成年が援助交際目的で65歳男性と接触

- SNSで知り合った人に会いに行ったら誘拐・監禁された

- SNSで「いい小遣い稼ぎがある」と紹介された内容が薬物の売買だった

公開されている情報が、必ずしも正確なものでないことがSNSの怖いところ。決していい人ばかりとは限らないのです。

個人情報の流出

インターネット上に個人情報が流出すると、完全に消すのは現実的に不可能です。動画投稿サイトに友達と撮った動画を投稿したところ、場所や制服から出身高校・名前・電話番号が特定された事例もあり、軽い気持ちで投稿してしまったことによって個人情報が特定されてしまうこともあります。

不正サイトへのアクセス

不正サイトへのアクセスはさまざまな危険が潜んでいます。たとえば、サイト自体に違法性があった場合、サイトにアクセスしただけで金銭を要求する画面が表示される事例が多いです。また、サイト自体に問題がなくても、誰かから不正にログインされて勝手に決済されているケースもあります。

不正サイトへアクセスしないことはもちろん、「親しい友人にIDとパスワードを安易に教えない」「やみくもに個人情報を登録しない」など、自分の個人情報を守る意識を持つのが大切です。

子どものインターネット

トラブル事例集

ネットの危険から子どもを守る、その対策は

使用時間を決める

ネットの危険から子どもを守るために、ネットに触れる時間を制限するのがおすすめです。長時間の使用は、被害に遭うリスクが高まるだけではなく、ネット依存による集中力の低下につながります。「ネットは夜〇時まで」といった使用時間を設定して、子どもがネットにのめり込まないよう対策しましょう。

使用場所を決める

「食事中やお風呂ではネットを見ない」「ネットは自分の部屋かリビングで」といった使用場所を決めるのもありです。外出先で使うと、歯止めがきかない分長時間使ってしまいます。使用場所の指定が難しい場合は、予め使えるアプリやサイトを決めておくのもいいでしょう。

フィルタリング設定

ネットトラブルに巻き込まれないためには、フィルタリングの設定は必須です。ウェブサイトのアクセスやアプリのダウンロードなど機能を制限できるので、子どもが危険な目に遭うリスクが減ります。

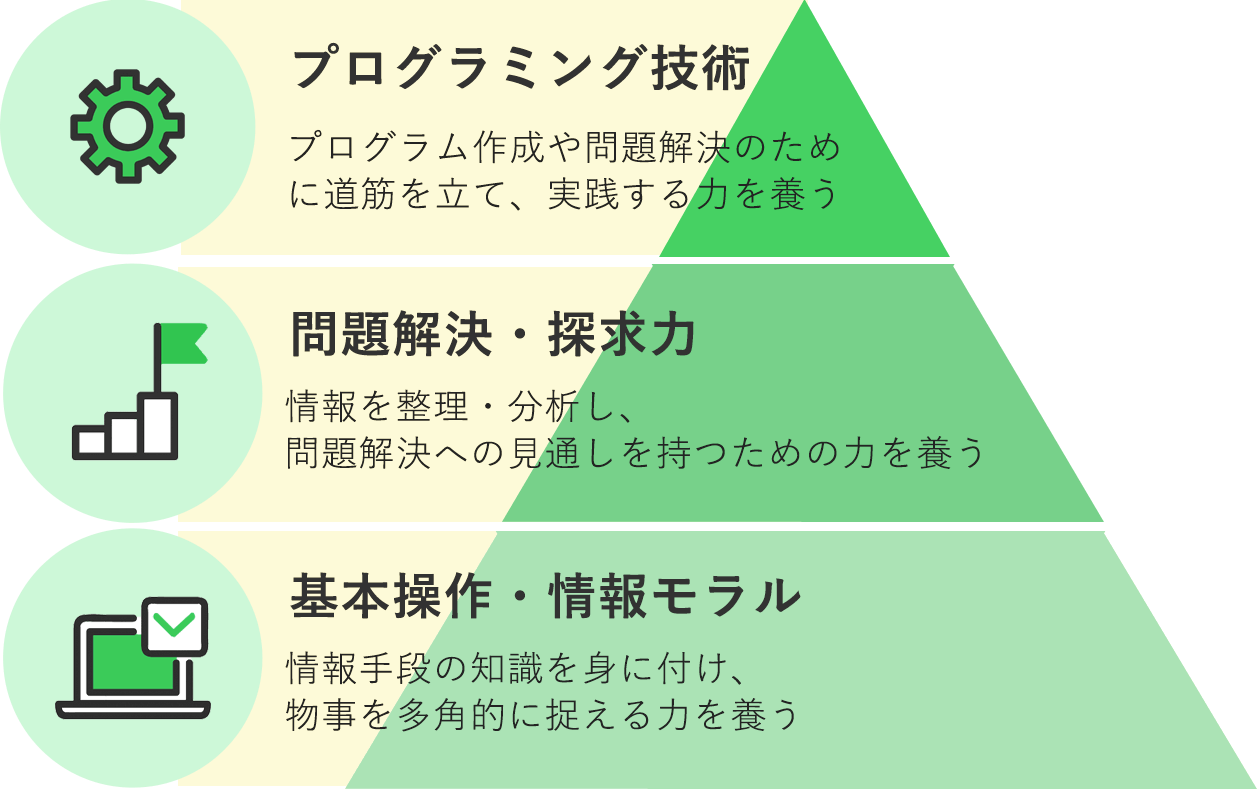

情報モラルを高める

ネットリテラシーが高くない子どもは、ネットの危険性がわかっていません。そのため、親が根気よくネットの恐ろしさを伝えていくことが重要です。情報モラルを高めていけば、正しいネットの楽しみ方がわかるようになるでしょう。