小学校の情報モラル教育の事例

情報化社会を生きていく上で必要とされる「情報モラル教育」。しかし、「何をどんな風に学習するか分からない」という人も。そんな方に向けて、具体的な指導方法や身につけたいスキルなどを紹介しています。

情報モラル教育とは

情報モラルとは、適切な情報の利用や発信を行うための基本的な考え方や、行いのことを指します。コンピュータなどを介して日常的にインターネットに接続し、情報をやり取りするようになった現在。発信や拡散が簡単になったり、人といつでもつながれるようになったりと利便性が向上しました。その反面、非対面ならではの様々なトラブルも発生しています。安心して情報社会で活動を行うために、情報モラルを学ぶ必要があるのです。

情報モラルとは

さまざまな機器やテクノロジーが発展する昨今は情報社会とも呼ばれており、あらゆる情報が一人一人の生活に大きな影響を与えています。この情報に関しては教育にも取り入れられており、文部科学省の学習指導要領では「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」を情報モラルと定め、各教科の指導を行う中で見に付けられるよう取り組まれています。

小学生が身につけるべき情報モラルとは

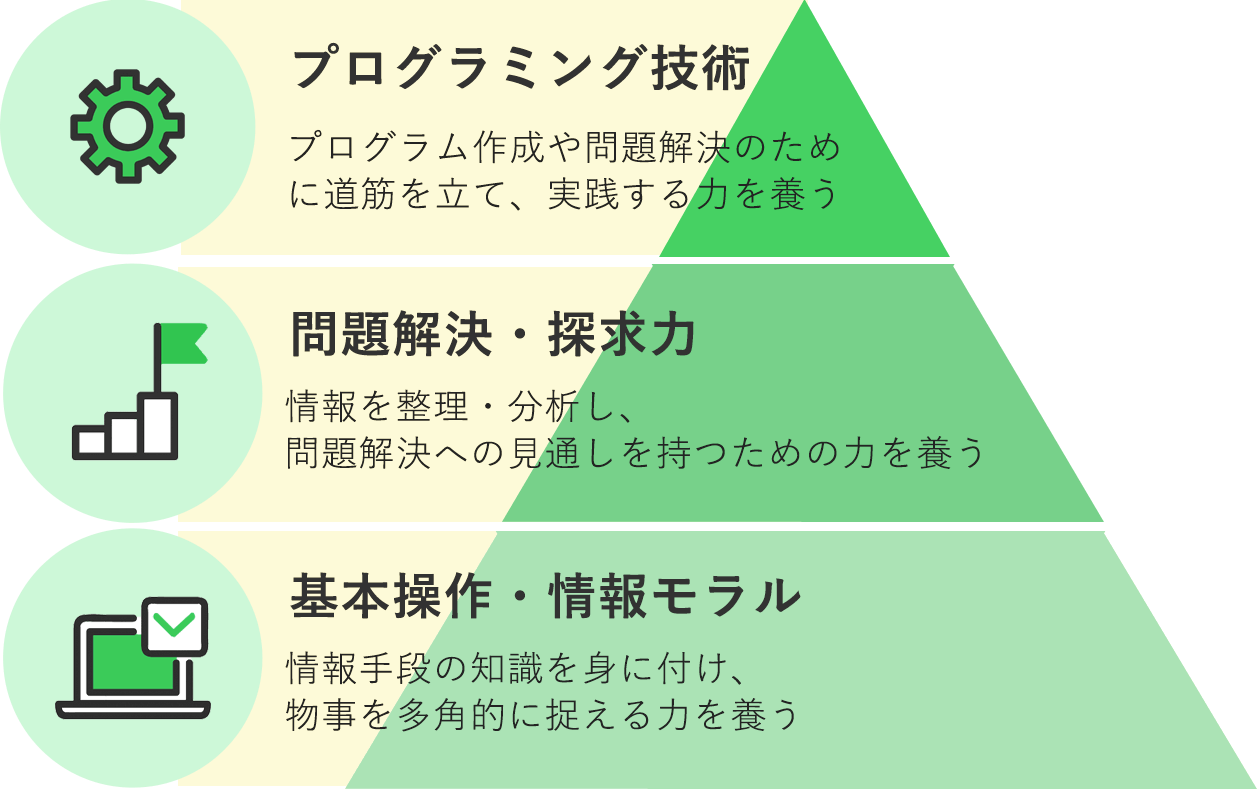

小学生は心身ともに未熟であり、保護者や周囲の環境の影響を大きく受けます。そのため児童教育においては、情報社会の倫理・法の理解と遵守・安全への知恵・情報セキュリティ・公共的なネットワーク社会の構築という5つの柱をモデルカリキュラムとして示し、発達の段階に応じた指導を行っています。

参照:文部科学省「情報モラル教育」(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/056/shiryo/attach/1249674.htm)

情報モラル教育の指導内容

児童生徒に身につけさせたい情報モラル

情報社会の倫理

情報社会におけるモラルの基礎を学ぶ内容となっており、「発信する情報や情報社会での行動に責任を持つ」「情報に関する自分や他社の権利を尊重する」「情報社会への参画において、責任ある態度で臨み義務を果たす」「情報に関する自分や他社の権利を理解・尊重する」という項目になっています。

法の理解と遵守

情報社会における、というテーマではあるものの、全ての事象に通ずるようなルール・決まりに関する内容を学ぶものとなっています。「情報社会でのルールやマナーを遵守できる」「社会は互いにルール・法律を守ることで成り立っていることを知る」「情報に関する法律の内容を理解し、遵守する」といった項目があり、知識としての学びに加え内容を理解する国語力や理解力も求められるセクションです。

安全への知恵

情報社会は多くのリスクも潜在しているため、安全に対する知識や知恵も必要です。情報モラルにおいては「危険から身を守ると共に不適切な情報に対応できる」「正しく安全に利用できる」「危険を予測し被害を予防する」「情報を正しく安全に活用するための知識・技術を身につける」などといったリスクの予防・回避と発生時の対応という双方向からの学びが求められています。

情報セキュリティ

コンピュータやスマートフォンを利用するにあたっては、それぞれの機器においてどのようなセキュリティが存在するかを知っておく必要があります。「情報セキュリティの基礎を知る」「セキュリティ確保のための対策・対応がとれる」「基礎的・基本的な知識を身につける」などの項目が盛り込まれており、技術的・仕組み的な知識や理解も求められるカリキュラムとなっています。

公共的なネットワーク社会の構築

情報社会は広く活用されており、「情報社会の一因として公共的な意識を持ち、適切な判断や行動ができる」ということも求められます。ネットワークの公共性を学ぶことで、どのように活用していくべきかということを学ぶためのカリキュラムです。

学習指導要領における情報モラル

情報社会においては世界中のどこにいてもさまざまな情報が入手できるという利便性もありますが、一方でインターネット上の掲示板への書き込みによる誹謗中傷やいじめなどの問題も存在します。こういった部分に対応するために道徳の改善における具体的な項目としても取り扱われており、小学生の道徳においては情報化のいわゆる「影」の部分についての指導内容が盛り込まれています。学年が上がるにつれてコンピュータやスマートフォンなどの情報機器を利用する割合が高まりますので、それに応じた学校教育として道徳の時間における情報モラルに関する指導が必要となっています。

参照:文部科学省「情報モラル指導モデルカリキュラム表」(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/09/07/1296869.pdf)

小学校で身につける情報モラル教育

文部科学省が公開している情報モラル指導ガイドブックにおいては、小学校低学年(1・2年生)、小学校中学年(3・4年生)、小学校高学年(5・6年生)、中学校、高等学校という5つの発達段階に区分したうえでそれぞれに応じた指導内容を紹介しています。

小学校低学年(1・2年生)

小学校低学年は学習レベルとしても最も下の段階であることから、「約束や決まりを守る」「人の作ったものを大切にする心をもつ」というような基本的な内容の指導が行われます。安全への知識・配慮としては「大人と一緒に使う」「危険に近づかない」「不適切な情報に出会わない環境で利用する」といった予防的な観点が組み込まれています。また、「知らない人に連絡先を教えない」「決められた時間や約束を守る」といった内容もカリキュラムに織り込まれています。

小学校中学年(3・4年生)

中学年になると、低学年よりも少しレベルの高い学習内容となってきます。「相手への影響を考えて行動する」「自分の情報や他人の情報を大切にする」といった、リスクを取りながら情報に触れていく中でどう考えるかというカリキュラムです。また、「危険に出会った時は大人に意見を求める」「情報には誤ったものもあることに気づく」「個人情報は他人にもらさない」などといったリスクへの対応も含まれています。

小学校高学年(5・6年生)

高学年になるとある程度の物事は自分で判断できるようにもなりますので、「他人や社会への影響を考えて行動する」「情報にも自他の権利があることを知り尊重する」などといった事実から想像する力が求められるようなカリキュラムになっています。その他にもルールやマナー、契約などについて、危険の予測と回避、不正使用・不正アクセスについても学ぶこととなり、自分の意思で情報に触れていくにあたって必要となる知識やモラルを身につけるための内容となっています。

情報モラル教育はなぜ必要か

情報モラル教育は、スマートフォンなどの利用を通じて発生する犯罪被害から、生徒を守るために非常に重要です。スマートフォンの普及に伴い、SNSを利用したり、インターネットの使用時間が長時間化したりするなど、こどもたちの生活も変化しました。そのため、個人情報の流出や誘拐、人間関係の悪化など、今までは考えられなかったような事件も起きるように。トラブルを防ぐために、情報モラルを身につけることが大切なのです。

情報モラル教育のステップ

こどもたちの実態の把握や整理

情報モラル教育の第一段階として、子どもたちのインターネットやスマートフォンの利用状況を把握し、整理する必要があります。コンピュータなどの情報機器や、インターネットなどの通信環境は日々変化しています。そのため、こどもたちの利用状況・環境を知り、それに合わせた教育を行うことが大切になります。教師が観察したり、アンケートを参考にしたりして実態を把握しましょう。

年間指導計画の作成

学校教育全体で情報モラル教育を行えるよう、年間指導計画を立てることも必要です。国語や社会などの各教科に加えて、総合的な学習の時間や道徳の時間にも、情報モラル教育と関連づけた指導を行うことが求められます。アンケートや観察によって判明した、こどもたちの実態をもとに、計画を作成したり、見直しを行ったりすることが重要です。

指導方法の検討

年間指導計画を作成した後は、具体的な指導方法やタイミングを検討します。学年全体でDVD鑑賞をして知識を身につけたり、プレゼンテーションなどアウトプットを中心とした学習をしたりと、様々な方法があります。多くの場面で指導が行えないかを検討し、学びの幅を広げることが大切です。

実際の指導と評価

年間指導計画を作成し、指導方法が決定したら実際に授業を行います。授業終了後には、こどもたちの感想文や発表などから指導内容を振り返ることが大切です。結果を振り返って次に活かし、情報モラル教育の質を上げていくことが、生徒の知識を高めることにつながります。

情報モラル教育事例

小学5年生社会の事例

小学5年生の社会の授業では、ニュース番組や天気予報を活用した授業が行われました。情報の発信者は、その情報が受信者にどのような影響を与えるか考慮する責任があるということ。また、他人や社会へ及ぼす影響を考えて行動できるようになることが、この授業の目的です。生徒は実際のニュース番組を視聴し、情報が自分たちの生活にどのように関わっているか、発信する側の責任を考えました。また、誤った報道で起きる問題点を知り、正しい判断力を身につける大切さも指導されました。

参照元:文部科学省公式HP:情報モラル教育

実践ガイダンス【PDF】https://www.nier.go.jp/kaihatsu/jouhoumoral/guidance.pdf

小学2年生道徳の事例

小学2年生道徳の時間では、生活の中でのルールやマナーを学ぶために、道徳の読み物資料集を用いた授業が実施されました。

物語の主人公の行動を通して、正しい情報の大切さ、他の人のためになる仕事を考えられるようになること。さらに、これによって周りの人のために働くことの意義や、周囲のために動こうという気持ちを促すことを目的として指導が開始されました。学習効果を高めるために、教師の経験を話したり、ワークシートで児童自身の行動を振り返ったりする活動も行われました。

参照元:文部科学省公式HP:情報モラル教育

実践ガイダンス【PDF】https://www.nier.go.jp/kaihatsu/jouhoumoral/guidance.pdf

小学3年生総合的な学習の時間の事例

小学3年生総合的な学習の時間では、本やインターネットを使った、調べ学習の際に注意することを学習するための授業が実施されました。

児童たちは、自分たちの住む町の自慢したいことについて、紹介する内容を自ら設定。様々な方法で調べ、伝えたいことが分かるように工夫してまとめ、発表しました。この活動を通して、文章や映像、写真に著作権があること、使用には許可が必要であること。そして、情報源を記入しなければならないことや、具体的な引用方法も指導されました。

参照元:文部科学省公式HP:情報モラル教育

実践ガイダンス【PDF】https://www.nier.go.jp/kaihatsu/jouhoumoral/guidance.pdf

情報モラルが低いとどうなる?

情報モラルが低いと、こどもたちがトラブルに巻き込まれる可能性が高まります。

SNSなどで安易に顔写真や名前、学校名などを公開してしまい、誘拐事件などの犯罪に巻き込まれることもあります。また、投稿が炎上してしまった場合、個人だけでなく家族や学校などが誹謗中傷の被害に合うことも。このように様々な危険が潜む情報社会では、情報モラルを高めて身を守らなくてはいけないのです。