小学校の情報リテラシー教育の事例

「情報リテラシー教育」はメディアと関わる上で重要な能力です。ここでは、情報リテラシーの必要性や教育事例などを詳しく説明します。この記事を読むことで、情報リテラシーへの理解を深められるようになります。

情報リテラシー教育とは

リテラシーとは、読んだり書いたりする能力を意味します。そして、情報リテラシーとは、テレビやWEBサイトなどのメディアが発信する情報を、批判的思考を用いて判断することで意図や意味を読み取ること。また、自分の考えを発信できるスキルのことを指します。これらの能力を身に着けるための指導を、情報リテラシー教育と呼びます。

情報リテラシー教育はなぜ必要か

情報の本質を見抜くために、情報リテラシー教育は必要です。情報はどうしても主観が入ってしまうため、情報が偏ってしまいます。

また、誰でも情報を発信できるようになった現在、憶測や嘘も多く存在するようになったため、より情報を見極められる力が求められるようになりました。知識が浅いと個人情報流出などのトラブルに巻き込まれることも。これらを防ぐためにも、情報リテラシー教育は重要なのです。

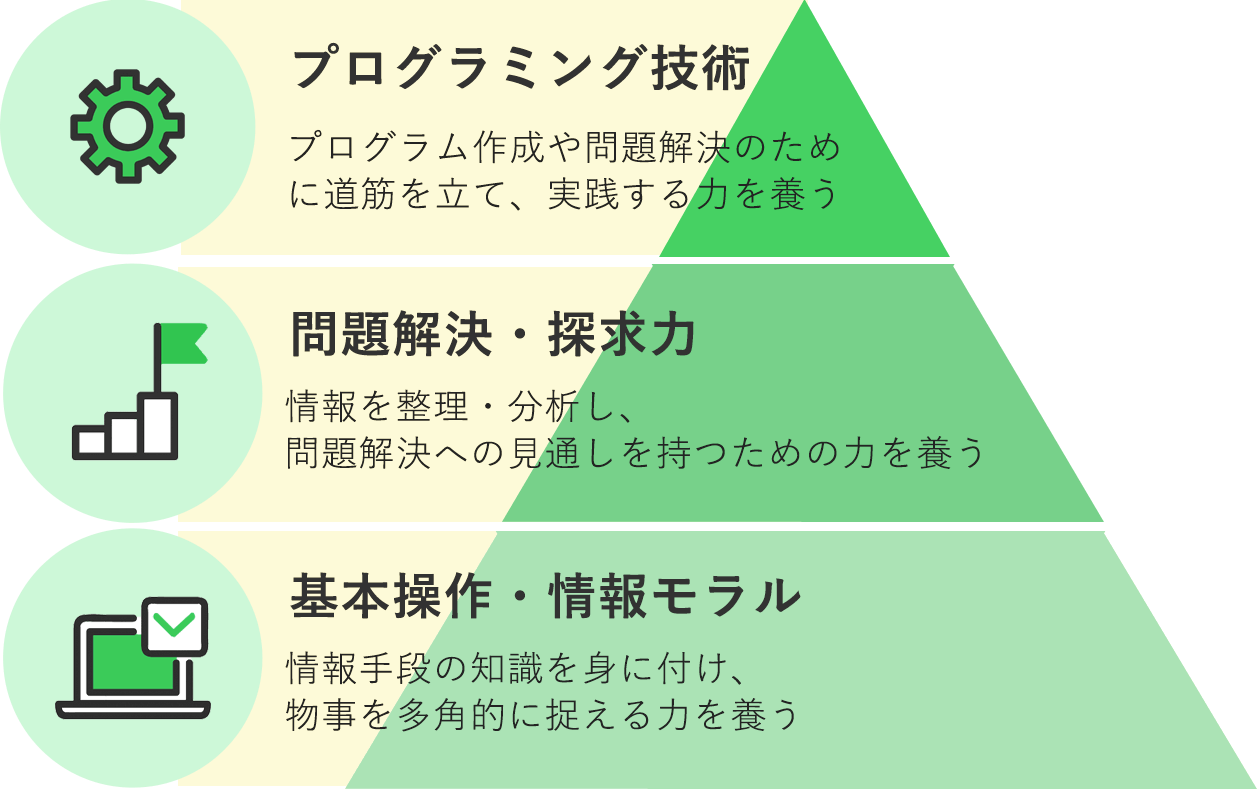

情報リテラシー教育のステップ

情報リテラシー教育は、小学校から中学校まで段階的に指導が行われます。小学校低学年では、コンピュータなどの機器に慣れ、抵抗無く利用できるようなることを目的として「慣れ親しませる」ことから始めます。

その後、「コンピュータの基本操作」、「情報手段を適切に活用するための学習」、「情報モラル」の3項目を学習。

そして、中学校では、この3つを土台にし、より発展させた「情報手段を適切に、主体的また積極的に活用するための学習」と「情報モラル」の2つを学びます。

情報リテラシー教育事例

情報リテラシーの教育は、キーボードでの文字入力やインターネットの閲覧方法、電子メールの送受信などの、コンピュータの基本操作から始まります。その後は、情報を自ら収集して発表したり、文章の編集や情報の比較を行ったりと、情報を適切に活用できるようになることを目指します。また、情報には間違ったものもあることや、権利があること。発信した情報は他者に影響を与えることも学んでいきます。

情報リテラシーが低いとどうなる?

情報リテラシーが低いと、トラブルに巻き込まれてしまう確率が高まります。SNSで名前や顔写真などの個人情報を投稿してしまうことで、ストーカーや空き巣の被害に遭ってしまうことも。動画や画像を無断転載したり、他人の写真を勝手にアップロードしたりすることで、加害者になることも考えられます。さらに、投稿が炎上してしまった場合、本人だけでなく学校や職場なども攻撃され、日常生活がままならなくなる可能性もあります。

身に着けさせたい情報リテラシー能力とは

まず、キーボードでの文字入力、電子メールの送受信などの、「コンピュータの基本操作」ができるようになることが望まれます。また、情報を自ら調べて発表したり、文章の編集や情報の比較をしたりする「情報手段を適切に活用するための学習」。そして、情報には間違ったものもあることや、権利があること、発信した情報は他者に影響を与えることを学ぶ「情報モラル」の習得も必要になります。