中学校の情報リテラシー教育の事例

メディアを有効に活用するために重要になる「情報リテラシー教育」。ここでは、中学校で身に着けるべきスキルや活用事例を紹介。知識を高めて、上手に情報を活用できるようになりましょう。

情報リテラシー教育の必要性

正しい情報を見極められるようになるために、情報リテラシー教育は非常に重要です。

世の中に発信されている情報は、個人や組織の主張が入っているため、偏りのない情報を見つけることは、ほぼ不可能です。近年ではツイッターなどで個人が自由に情報発信できるように。そのため、世の中には憶測や嘘も多く溢れています。

誤情報に惑わされないためにも、自分自身で情報を精査して選択できるようになることが求められているのです。

情報リテラシー教育事例

ネット利用ルールの取り組み

熊本市立江南中学校では、生徒がコミュニケーションアプリでのトラブルを教員に相談したことをきっかけに、ネット利用のルールづくりを実施。実行委員を中心に生徒が自ら考えて意見を出し、8つのルールを設定しました。ルール設定後のアンケートから、悪口や誹謗中傷が減少したという声が上がり、一定の成果が見られました。

参照元:総務省公式HP:https://www.soumu.go.jp/main_content/000418242.pdf

情報モラルを考えよう

青森県警察本部では市内の小中学生から、それぞれの学校で啓発活動を行うメンバーを募集しています。

青森県浪岡中学校では、情報モラルを高めることを目的に、約30名のメンバーが生徒代表として、全校生徒に向けて講演を行いました。講演を聞いた生徒は、感想文と標語を作成することで、理解を深めました。

参照元:総務省公式HP:インターネットリテラシー・マナー等向上事例集【PDF】https://www.soumu.go.jp/main_content/000418242.pdf

生徒会による情報モラル向上の取り組み

池田町立池田中学校では生徒会とPTAが連携。携帯電話やインターネットを利用する上での情報モラル向上について考えるとともに、向上のための取り組みが実施されました。携帯電話の利用について校内アンケートを実施して、分析。生徒会が中心としてPTAや町内会と話し合い、ルールを設定しました。その後、小学校や町議会でも発表し、町全体でのモラル向上に取り組みました。

参照元:総務省公式HP:インターネットリテラシー・マナー等向上事例集【PDF】https://www.soumu.go.jp/main_content/000418242.pdf

情報リテラシーが低いとどうなる?

情報リテラシーが低いと、トラブルに巻き込まれてしまう可能性が高まります。SNSで顔写真、学校名などの個人情報を投稿してしまうことで、ストーカーや空き巣の被害に遭ってしまうことも。反対に、動画や画像を無断転載したり、他人の写真を勝手にアップロードしたりすることで、加害者になることも考えられます。また、インターネット上には誤った情報も多数存在します。リテラシーが低いと正しい情報を見分けられず、誤った知識を得てしまうことにもつながるのです。

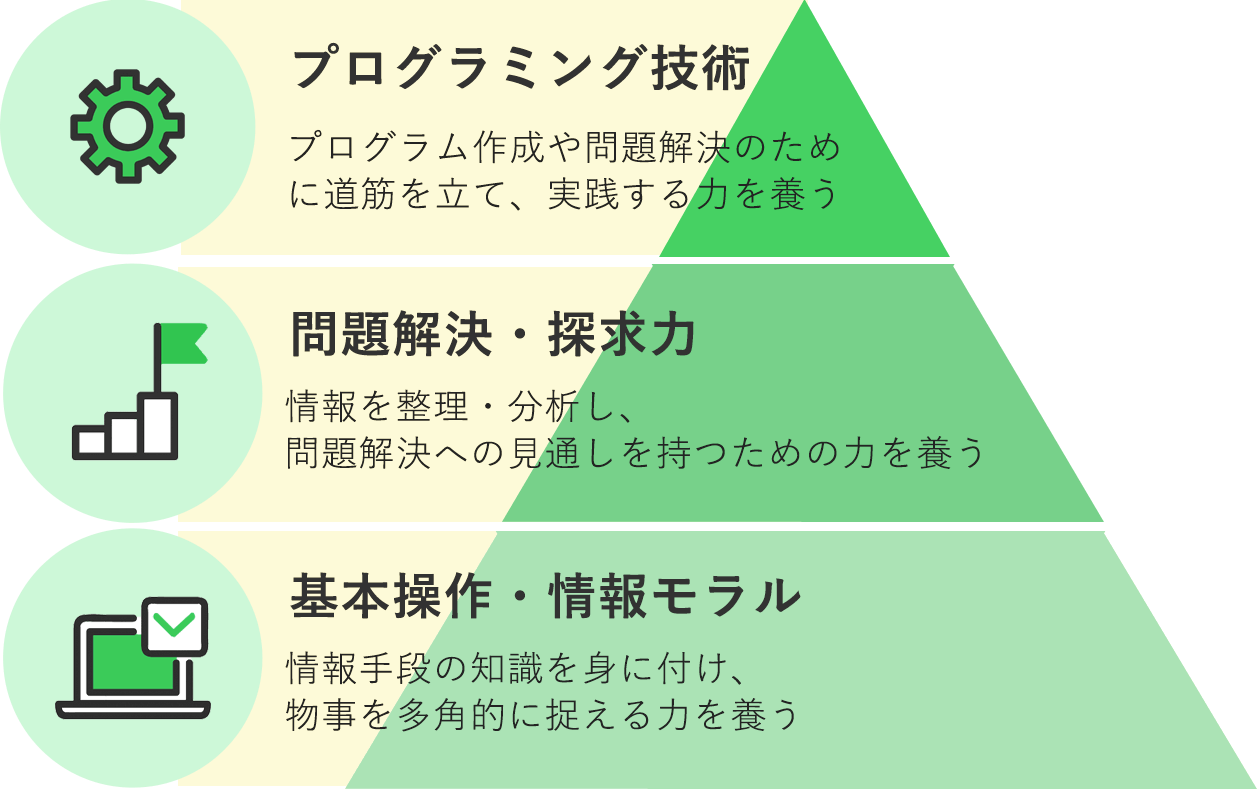

身に着けさせたい情報リテラシー

情報活用の実践力

情報活用の実践力では、まず、コンピュータの周辺機器の活用方法や、モバイル端末の基本操作を学習します。

この他にも、工夫して検索を行い情報を比較したり、表やグラフを作成したりする能力。自分の意見を発信する際に、読み手を意識した分かりやすい表現ができるようになる能力を育てる指導も行います。

情報の科学的理解

情報の科学的理解では、基本的なコンピュータの情報処理や情報利用の仕組み、情報を収集して自らまとめる能力を育てます。

さらに、デジタル作品の作成も実施。これにより、メディアの利用方法や特徴を知り、メディアを利用した自由な表現や情報発信方法を学習します。さらに、情報処理の手順を考えられるようになること。簡単なプログラムを作れるようになることも求められます。

参照元:文部科学省公式HP:情報モラル教育

実践ガイダンス【PDF】https://www.nier.go.jp/kaihatsu/jouhoumoral/guidance.pdf

情報社会に参画する態度

情報社会に参画する態度では、情報が社会に及ぼす影響や役割を知り、正しい情報を見極め、判断できるようになることを目指します。

また、インターネットを使用してコミュニケーションを取る際の注意点やルール。そして、インターネット上でのセキュリティ対策の必要性を学習することで、トラブルを未然に防ぐ力を身に着けます。