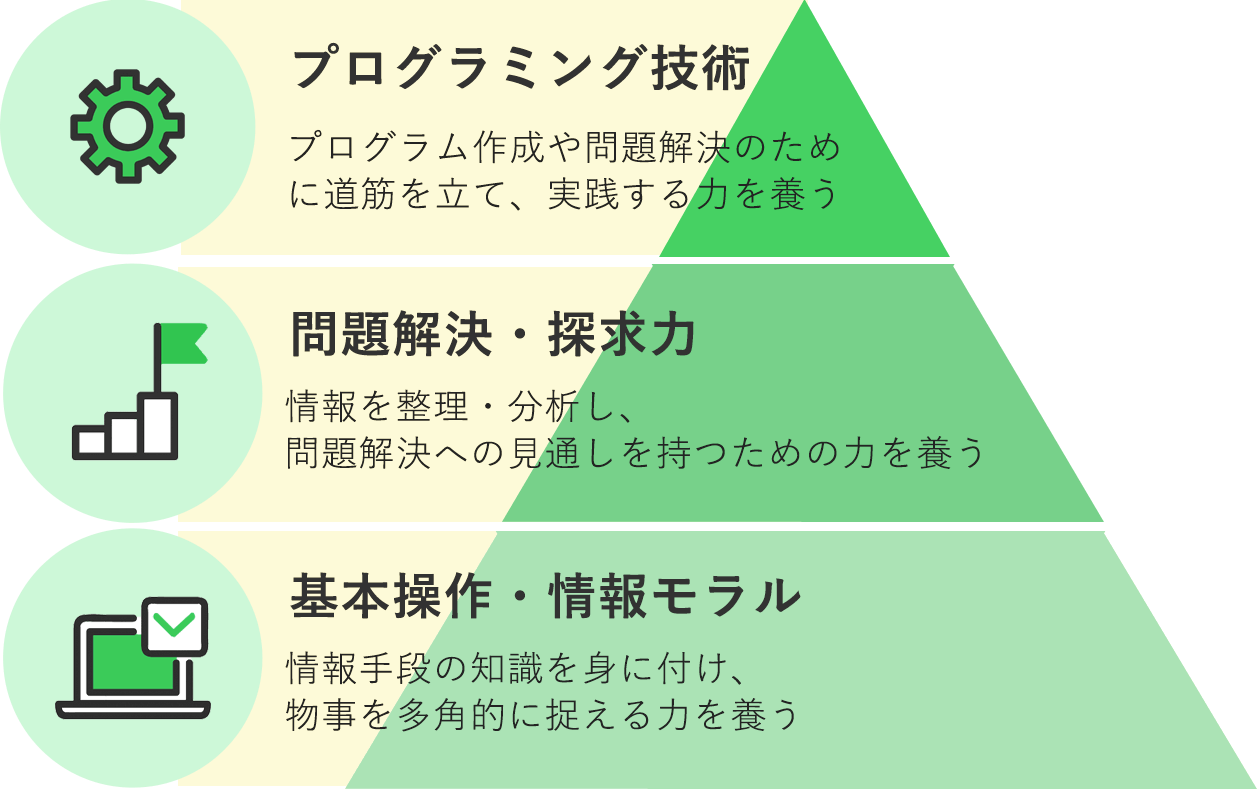

ICT教育ツールは大きく3つに分かれる

ICT教育を推進するうえで重要なのは、どのポイントに焦点を当てるかです。

文部科学省が教育を推進しているのが、下記の3つになります。

- 「情報モラル」

- 「情報活用能力」

- 「プログラミング」

今後ますます求められるのが、情報社会を生きるために必要な知識や考え方のベースとなる情報モラル、問題解決力を養う情報活用能力。そして問題解決力を養うためのプログラミング。自分のお子様、あるいは抱えている生徒のどの部分を育てていきたいかを考えながら選ぶことが大事です。下記に「基本操作・情報モラル」「問題解決・探究力」「プログラミング」が学べるツールを紹介しています。

※文部科学省が推奨する「情報活用能力」「情報モラル教育の充実」「小学校プログラミング教育」のテーマにICT教育ツール、情報モラル教育ツール、情報活用能力ツール、プログラミングツールで検索。

当サイトに掲載している24ツールのうち、家庭・学校のそれぞれで利用でき、情報アップデートがある3つのツールを厳選。

・エンサップは情報モラルを学べるツールとして紹介

・ラインズeライブラリアドバンスは情報活用能力を学べるツールとして紹介

・まなびポケットはプログラミング技術が学べるツールとして紹介